1級ボイラー技士を受験するみなさん、こんにちは。

この記事では 「参考書なし・AIと過去問で合格!」 を合言葉に、過去問の解説を行なっています。

ここでは AI猫であるジピ太が過去問を1問ずつ解説して、難しい内容も 小学生でもイメージできる言葉でやさしく説明するので合格を目指して共に頑張りましょう!

今回扱うのは 令和6年後期の第21問〜第30問です。

早速解いていきましょう!

第21問

問題

液体燃料に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

1:灯油は、重油に比べて、燃焼性が良く、硫黄分が少ない。

2:重油は、動粘度により分類され、50℃における動粘度が20mm2/sより大きい重油は1種重油に分類される。

3:重油の密度は、温度が上がるほど小さくなる。

4:燃料中の炭素、水素の質量比(C/H比)は、燃焼性を示す指標の一つで、この値が大きい重油ほど、すすを生じやすい。

5:重油の実際の引火点は100℃前後で、着火点は250~400℃程度である。

正解:2

1種重油は「50℃動粘度が20 mm²/s以下」。

設問は「より大きい」と逆だから不適切だにゃ。

原理:重油は動粘度で等級分け。数字が小さいほどサラサラ=低粘度で軽質だにゃ。

覚え方:「20(にーまる)は“いっしゅ”以下」で覚えるにゃ。

第22問

問題

温度20℃で200m3の重油の標準温度(15℃)における体積の値に最も近いものは、次のうちどれか。

ただし、重油の体膨張係数を0.0007/℃とする。

1:198.1m3

2:198.7m3

3:199.3m3

4:199.9m3

5:200.5m3

正解:3

温度が下がると体積は縮むにゃ。

式に当てはめると199.3m³付近になるにゃ。

原理:標準温度における体積=測定時の体積÷{1+重油の体膨張係数(測定時の温度-重油の標準温度)}

=200÷{1+0.0007(20-15)} =199.302m3≒199.33

覚え方:「上がればふくらむ、下がればしまる」温度と体積は仲良しにゃ。

計算は“割る側”だと覚えるにゃ。

第23問

問題

ボイラー用気体燃料に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

1:気体燃料は、空気との混合状態を比較的自由に設定でき、火炎の広がり、長さなどの調整が容易である。

2:ガス火炎は、油火炎に比べて輝度が低く、燃焼室での輝炎による放射伝熱量が少なく、管群部での対流伝熱量が多い。

3:天然ガスのうち湿性ガスは、メタン、エタンのほかプロパン以上の高級炭化水素を含み、その発熱量(MJ/m3)は乾性ガスより大きい。

4:バイオガスは、植物などから生成・排出される有機物から得られるガスで、ブタンが主成分である。

5:LNGは、天然ガスを脱硫・脱炭酸プロセスで精製した後、-162℃に冷却し、液化したものである。

正解:4

バイオガスの主成分はメタン(CH₄)だにゃ。ブタンはちがうにゃ。

原理:湿性ガスは高級炭化水素を含み発熱量↑、ガス火炎は輝度低め→対流伝熱主体になりやすいにゃ。

覚え方:「バイオ=メタン」Byメタンで覚えるにゃ。

第24問

問題

流動層燃焼に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

1:バブリング方式は、石炭などの燃料と砂などの固体粒子を多孔板上に供給し、その下から加圧された空気を吹き上げて、流動化した状態で燃料を燃焼させるものである。

2:層内に石灰石を送入することにより、炉内脱硫ができる。

3:層内での伝熱性能が良いので、ボイラーの伝熱面積は小さくできるが、伝熱管の摩耗に対する対策が必要となる。

4:燃焼温度が850℃前後に制御されるので、SOxの発生を少なく抑えることができる。

5:循環流動方式は、バブリング方式よりも吹上げの空気流速が速く、固体粒子は燃焼室外まで運ばれた後、捕集され再び燃焼室下部へ戻される。

正解:4

850℃前後の制御で少なくなるのはNOx(特にサーマルNOx)だにゃ。

SOxは主に燃料中硫黄由来で、石灰石添加で抑えるにゃ。

原理:低温燃焼(約800〜900℃)→サーマルNOx低減、SOxはCaOと反応させて固定化だにゃ。

覚え方:「850はNO(ノー)×」=“NOxがノーになる温度”で覚えるにゃ。

第25問

問題

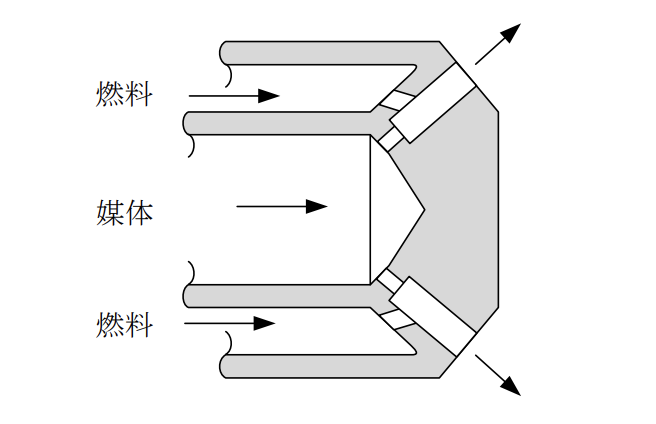

下図に示す、ボイラーに用いられる油バーナのアトマイザについて、使用されるバーナの種類(A)とアトマイザの種類(B)の組合せとして、適切なものは次のうちどれか。

A=圧力噴霧式 B=中間混合形

2:A=圧力噴霧式 B=内部混合形

3:A=蒸気(空気)噴霧式 B=中間混合形

4:A=蒸気(空気)噴霧式 B=内部混合形

5:A=低圧気流噴霧式 B=外部混合形

正解:3

中間混合・内部混合・外部混合の区分があるのは蒸気(空気)噴霧式だからだにゃ。

問題の図はノズルの先端付近で混合しているので中間混合になるにゃ。

原理:中間混合=ノズル先端付近で油と媒体を合流、

内部混合=ノズル内で事前混合

外部混合=噴出後に衝突霧化だにゃ。

覚え方:「蒸気は“混合いろいろ”」=蒸気(空気)噴霧式は混合方式のバリエーション豊富にゃ。

第26問

問題

油だきボイラーの燃焼室が具備すべき要件に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

1:燃焼室は、燃料と燃焼用空気との混合が有効に、かつ、急速に行われる構造であること。

2:燃焼室は、燃焼ガスの炉内滞留時間が燃焼完結時間より短くなる大きさであること。

3:燃焼室は、バーナタイルを設けるなど、着火を容易にする構造であること。

4:燃焼室に使用する耐火材は、設定の燃焼温度に耐え、長期間使用しても焼損、スラグの溶着などの障害が生じないものであること。

5:燃焼室の炉壁は、空気や燃焼ガスの漏入、漏出がなく、放射熱損失の少ない構造であること。

正解:2

滞留時間は燃焼完結時間より長く必要だにゃ。短いと未燃が出やすいにゃ。

原理:混合(Mixing)・滞留(Residence)・温度(Temperature)の3要件で完全燃焼を確保するにゃ。

覚え方:「み・た・お(混・滞・温)不足は不完全燃焼にゃ」。

第27問

問題

空気比に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

1:空気比とは、理論空気量に対する実際空気量の比をいい、理論空気量をA0、実際空気量をA、空気比をmとすると、A=mA0 となる。

2:実際燃焼における空気比の概略値は、気体燃料で1.05~1.2、液体燃料で1.05~1.3である。

3:液体燃料で完全燃焼の場合、乾き燃焼ガス中の酸素の体積割合をφ(%)とすると、空気比mは、m≒21/(21-φ)で求めることができる。

4:空気比が過小な場合には、黒煙が出たり、排ガス量が多くなるなどの影響がある。

5:空気比が過大な場合には、ボイラー効率が低下したり、NOxの発生に影響を及ぼす。

正解:4

空気比過小は黒煙・不完全燃焼だが、排ガス量が多いのは過大の方だにゃ。

原理:m↑(過大)→余剰空気でガス量↑&排ガス温度損失↑

m↓(過小)→CO・黒煙↑だにゃ。

・覚え方:「過小=黒(くろ)/過大=がす(ガス)」でセットにゃ。

第28問

問題

人工通風及びこれに使用するファンに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

1:人工通風は、ファンを使用するので、ボイラーや煙道、風道などの通風抵抗を大きくとることができる。

2:ボイラーの通風に用いるファンは、比較的風圧が低くても、送風量が大きいことが必要であり、更に、誘引ファンでは、摩耗や腐食に強いことが必要である。

3:多翼型ファンは、小形、軽量、安価であるが、高温、高圧、高速の送風には適さない。

4:後向き形ファンは、羽根車の主板及び側板の間に8~24枚の後向きの羽根を設けたもので、効率が良く、大容量の送風に適する。

5:ラジアル形ファンは、大形で重量も大きく、プレートの取替えができない。

正解:5

ラジアル形は構造が簡単でプレートの取替えが容易なのが特長だにゃ。

原理:用途別に羽根形状が異なる

(多翼=低騒音・大風量、後向き=高効率、ラジアル=堅牢で微粉・汚れに強い)にゃ。

覚え方:「ラジアル=楽(らく)に交換」で覚えるにゃ。

第29問

問題

ボイラーの燃料の燃焼により発生する大気汚染物質に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

1:SOxは、呼吸器のほかに循環器にも影響を与える有害物質である。

2:排ガス中のNOxは、大部分がNO2である。

3:ばいじんは、慢性気管支炎の発症に影響を与える。

4:サーマルNOxは、燃焼に使用された空気中の窒素が酸素と反応して生じる。

5:燃料を燃焼させる際に発生する固体微粒子には、すすとダストがある。

正解:2

燃焼直後のNOxの大部分はNOだにゃ。

大気中で酸化されてNO₂が増えるにゃ。

原理:高温でN₂+O₂→NO(サーマルNOx)。その後酸化でNO₂へ転化にゃ。

覚え方:「まずはNO、後でNO₂」で順番を覚えるにゃ。

第30問

問題

重油燃焼ボイラーの低温腐食などに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

1:軟鋼は、濃硫酸には反応しにくいが、希硫酸には激しく侵され腐食する。

2:低温伝熱面の温度は、燃焼ガスの露点以上として腐食を防止する。

3:空気予熱器の低温腐食防止対策として、エコノマイザの使用などにより給水温度を高める方法がある。

4:空気予熱器の低温腐食防止対策として、蒸気式空気予熱器を併用して、入口空気温度を上昇させる方法がある。

5:空気予熱器の低温腐食防止対策として、空気予熱器で予熱される空気の一部をバイパスさせて、出口ガス温度を上昇させる方法がある。

正解:3

給水温度を高めるのはエコノマイザ側の低温腐食対策だにゃ。

設問は空気予熱器(APH)の対策として挙げているから不適切だにゃ。

原理:APHの低温腐食は酸露点以下の冷却が原因。

入口空気の加熱やバイパスでガス/金属温度を露点以上に保つにゃ。

覚え方:「水(給水)はエコ、空気はエア(APH)」で区別するにゃ。

まとめ暗記リスト

- 第21問(液体燃料の分類)

- 「20(にーまる)は“いっしゅ”以下」だにゃ。

- 第22問(重油体積補正)

- 「上がればふくらむ、下がればしまる」だにゃ。

- 第23問(ボイラー用気体燃料)

- 「バイ“オ”=メタ“ン”」だにゃ。

- 第24問(流動層燃焼)

- 「850はNO(ノー)×」だにゃ。

- 第25問(油バーナのアトマイザ)

- 「蒸気は“混合いろいろ”」だにゃ。

- 第26問(燃焼室の要件)

- 「み・た・お(混・滞・温)不足は不完全燃焼」だにゃ。

- 第27問(空気比)

- 「過小=黒(黒煙)/過大=がす(排ガス)」だにゃ。

- 第28問(人工通風とファン)

- 「ラジアル=楽(らく)に交換」だにゃ。

- 第29問(大気汚染物質)

- 「まずはNO、後でNO₂」だにゃ。

- 第30問(低温腐食防止対策)

- 「水(給水)はエコ、空気はエア(APH)」だにゃ。

終わりに

さて、1級ボイラー技士の過去問10問にチャレンジしてみて、手応えはどうでしたか?

最初は間違ってしまうのが当たり前。

繰り返し過去問を解く勉強方法こそ合格への最短ルートです。

大切なのは「間違えた問題をそのままにせず、理解できるまで繰り返すこと」。

この積み重ねで知識が定着し、本番試験でも落ち着いて正解を導ける力がついてきます。

著者自身も繰り返す勉強法で、これまでいくつもの資格試験に合格してきました。

焦らず、一歩ずつ一緒に頑張ってい来ましょう!

次の31〜40問も分かりやすく解説するので、ぜひ続けて挑戦してくだいね。

※本記事の問題は過去問.comを参考に構成し、解説は独自にわかりやすくまとめています。

コメント