1級ボイラー技士を受験予定のみなさん、こんにちは。

この記事では 「参考書なし・AIと過去問で合格!」 を合言葉に、過去問を使った勉強方法を実践しています。

過去問を1問ずつ取り上げ、難しい内容も小学生でもイメージできるようにやさしく解説。

「なぜそうなるのか」を理解しながら進めることで、合格に直結する力を身につけていきましょう。

今回扱うのは 令和6年後期の第11問〜第20問。

実際の試験形式で解きながら、正答だけでなくポイントや覚え方まで解説していきます。

それでは早速解いていきましょう。

第11問

問題

ボイラーの蒸気圧力上昇時の取扱いに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

- 常温の水からたき始めるときの圧力上昇は、始めは遅く、次第に速くなるようにして、ボイラー本体各部の温度上昇が均等になるようにする。

- 空気予熱器に不同膨張による漏れなどを生じさせないため、燃焼初期はできる限り低燃焼とし、空気予熱器内での異常燃焼を防ぐため、低燃焼中は空気予熱器の出口ガス温度を監視する。

- エコノマイザの前に蒸発管群がある場合は、燃焼ガスを通し始めて、エコノマイザ内の水の温度が上昇し蒸気が発生しても、そのまま通水する。

- ドレンが抜き出せる構造の過熱器は、点火前に過熱器管内のドレンを排出後、ドレン弁を閉じ、その後、過熱器出口の管寄せの空気抜弁を開放し、昇圧時にボイラー内の空気を抜くとともに、発生蒸気を排出する。

- ボイラー水の温度が上昇し、蒸気が十分発生してから、空気抜弁を閉じる。

正解:4

過熱器のドレンは「水抜き → 空気抜き → 最後に閉じる」の順番にゃ。

問題文は途中でドレン弁を閉じちゃってるから誤り。

原理:水や空気が残っていると過熱器が壊れる原因になる。

覚え方:「水→空気→閉じる」の順番を守るにゃ。

第12問

問題

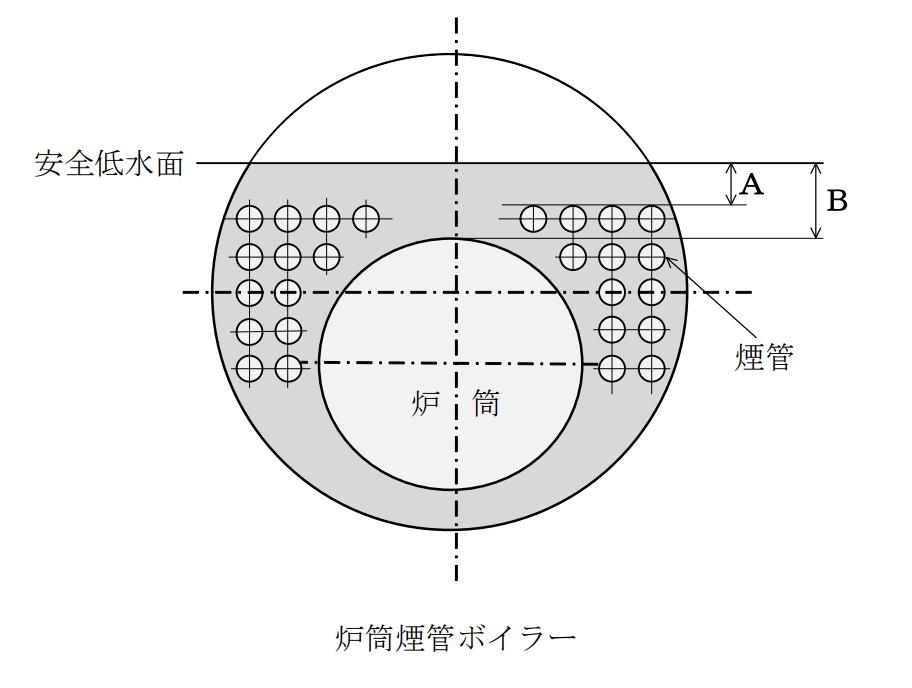

下図に示す炉筒煙管ボイラー(断面)で、運転中、維持しなければならない最低の水位(安全低水面)を示す位置及びその数値の組合せで、適切なものは次のうちどれか。

- 位置=A 数値=50mm

- 位置=A 数値=75mm

- 位置=A 数値=100mm

- 位置=B 数値=75mm

- 位置=B 数値=100mm

正解:2

煙管が炉筒より高い場合は 煙管最高部(A)から75mm上 が基準。

炉筒が高ければBから100mm上に設定するにゃ。

🔹覚え方:「煙管なら75、炉筒なら100」だにゃ。

第13問

問題

重油焚きボイラーの燃焼の異常に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

- 不完全燃焼による未燃ガスやすすが、燃焼室以外の燃焼ガス通路で燃焼することがあり、これを二次燃焼という。

- 燃焼中に、燃焼室又は煙道内で連続的な高周波のうなりを発する現象を「かまなり」という。

- 「かまなり」の原因としては、燃焼によるもの、燃焼ガスの偏流によるもの、渦によるものなどが考えられる。

- 火炎がいきづく原因としては、燃料油圧や油温の変動、燃料調整弁や風量調節用ダンパのハンチングなどが考えられる。

- 火炎が輝白色で炉内が明るい場合は、燃焼用空気量が過多である。

正解:2

「かまなり」は 低周波のうなり が正しい。

問題文は「高周波」としていて誤り。

覚え方:「かまなりはドーン!低い音」だにゃ。

第14問

問題

ボイラーのばね安全弁及び逃がし弁の、調整又は試験に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

- 過熱器用安全弁は、ボイラー本体の安全弁より先に作動するように調整し、かつ、過熱器入口側管寄せに取り付ける。

- エコノマイザの逃がし弁(安全弁)は、必要がある場合に出口に取り付け、ボイラー本体の安全弁より高い圧力で作動するように調整する。

- 安全弁の試験は、調整ボルトを定められた位置に設定した後、ボイラーの圧力をゆっくり上昇させて安全弁を作動させ、吹出し圧力及び吹止まり圧力を確認し、必要がある場合には吹下がり圧力を調整する。

- 最高使用圧力の異なるボイラーが連絡している場合、各ボイラーの安全弁は、最高使用圧力の最も低いボイラーを基準に調整する。

- 安全弁の手動試験は、最高使用圧力の75%以上の圧力で行う。

正解:1

過熱器用安全弁は 出口側 に取り付けるのが正解。

入口と書いてあるから誤り。

覚え方:「安全弁は出口で守る」だにゃ。

第15問

問題

ボイラーの水位検出器の点検及び整備に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

- 水位検出器は、1週間に1回程度、ボイラー水の水位を上下させることにより、作動確認を行う。

- 電極式は、検出筒内の水のブローを1日に1回以上行い、水の純度の上昇による電気伝導率の低下を防ぐ。

- 電極式は、6か月~12か月に1回程度、検出筒を分解し内部掃除を行うとともに、電極棒を目の細かいサンドペーパーで磨く。

- フロート式は、6か月~12か月に1回程度、フロート室を分解し、フロート室内のスラッジやスケールを除去するとともに、フロートの破れ、シャフトの曲がりなどがあれば補修を行う。

- フロート式のマイクロスイッチ端子間の電気抵抗をテスターでチェックする場合、抵抗がスイッチが開のときは無限大で、閉のときは導通があることを確認する。

正解:1

水位検出器は 毎日(1日に1回以上) 作動確認が必要。

「週1回」では足りないにゃ。

覚え方:「水位チェックは朝のあいさつ」だにゃ。

第16問

問題

ボイラー水の吹出しに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

- 吹出し装置は、スケールやスラッジにより詰まることがあるので、適宜吹出しを行ってその機能を維持する。

- 炉筒煙管ボイラーの吹出しは、最大負荷よりやや低いところで行う。

- 吹出し弁又はコックを操作する者が水面計の水位を直接見ることができない場合は、水面計の監視者と共同で合図しながら吹出しを行う。

- 鋳鉄製蒸気ボイラーの吹出しは、燃焼をしばらく停止してボイラー水の一部を入れ替えるときに行う。

- 直列にY形弁と仕切弁との2個の吹出し弁を設けるときは、第一吹出し弁を仕切弁とする。

正解:2

吹出しは 低負荷・停止中・運転前 に行うのが基本。

最大負荷では危険にゃ。

覚え方:「吹出し=一息ついたとき」だにゃ。

第17問

問題

ボイラー休止中の保存法に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

- 乾燥保存法では、ボイラー内に蒸気や水が浸入しないように蒸気管及び給水管のフランジ継手部に閉止板を挟むなどにより、外部と確実に遮断する。

- 乾燥保存法では、活性アルミナ、シリカゲルなどの吸湿剤を容器に入れてボイラー内の数箇所に置き、ボイラーを密閉する。

- 満水保存法は、休止期間がおおむね3か月以内の場合に採用されるが、凍結するおそれがある場合には採用できない。

- 短期満水保存法では、ボイラーの停止後にボイラー水の分析を行い、pH、りん酸イオン濃度、亜硫酸イオン濃度などを基準値の下限に保持する。

- 長期満水保存法で1か月以上の期間保存する場合に、窒素でシールする方法を併用すると、エコノマイザや過熱器に対しても防食上有効である。

正解:4

短期満水保存では水質は 基準値の上限近く にするのが正解。

下限では防食効果が弱いにゃ。

覚え方:「保存=濃いめで守る」だにゃ。

第18問

問題

単純軟化法によるボイラー補給水の処理に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

- 単純軟化法では、水中のカルシウムやマグネシウムを除去することができる。

- 軟化装置は、強酸性陽イオン交換樹脂を充填したK(カリウム)塔に水を通過させて、水中の硬度成分を取り除くものが一般的である。

- 軟化装置による処理水の残留硬度は、貫流点を超えると著しく増加する。

- 軟化装置の強酸性陽イオン交換樹脂の交換能力が低下した場合は、一般に食塩水で再生を行う。

- 軟化装置の強酸性陽イオン交換樹脂は、1年に1回程度、鉄分による汚染などを調査し、樹脂の洗浄及び補充を行う。

正解:2

一般的に使うのは Na(ナトリウム)塔。

K塔ではないにゃ。

覚え方:「Naで硬度をな〜くす」だにゃ。

第19問

問題

蒸発量が1日6tの炉筒煙管ボイラーで、ボイラー水の塩化物イオン濃度を450㎎/Lに保持するとき、必要な連続吹出し量の値に最も近いものは、次のうちどれか。

ただし、給水の塩化物イオン濃度は15㎎/Lとする。

なお、Lはリットルである。

- 7.2kg/h

- 8.3kg/h

- 8.6kg/h

- 206.9kg/h

- 258.6kg/h

正解:3

「入ってくる塩の量=出ていく塩の量」で計算するにゃ。

これが物質収支の基本。

(6+X)×15=X×450(6+X)\times15 = X\times450

→ X ≒ 8.6 kg/h

覚え方:「塩はイン=アウト」だにゃ。

第20問

問題

ボイラーの腐食、劣化及び損傷に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

- アルカリ腐食は、管と管穴の間などの狭い隙間にボイラー水が浸透し、そのアルカリ濃度が高いときに、金属面の結晶粒界に割れを生じさせる。

- ピッチングは、米粒から豆粒大の点状の腐食で、主として水に溶存する酸素の作用により生じる。

- グルービングは、細長く連続した溝状の腐食で、曲げ応力や溶接による応力が大きく作用する箇所に生じる。

- 圧壊は、円筒又は球体の部分が外側からの圧力に耐えきれずに急激に押しつぶされて裂ける現象で、過熱された炉筒上面などに生じる。

- 鋳鉄製ボイラーのセクションに割れが生じる原因は、無理な締付け、不均一な加熱、急熱急冷による不同膨張などである。

正解:1

管内でNaOH濃度が高くなるのが「アルカリ腐食」。

隙間で結晶粒界が割れるのは「苛性ぜい化」で別物にゃ。

覚え方:「アルカリ=濃すぎて焼ける、苛性=隙間で割れる」だにゃ。

まとめ暗記リスト

- 第11問(蒸気圧力上昇時)

「水 → 空気 → 閉じる」の順番を守るにゃ。 - 第12問(安全低水面)

「煙管なら75、炉筒なら100」だにゃ。 - 第13問(燃焼異常・かまなり)

「かまなりはドーン!低い音」だにゃ。 - 第14問(過熱器安全弁)

「安全弁は出口で守る」だにゃ。 - 第15問(水位検出器)

「水位チェックは朝のあいさつ」だにゃ。 - 第16問(吹出し)

「吹出し=一息ついたとき」だにゃ。 - 第17問(保存法)

「保存=濃いめで守る」だにゃ。 - 第18問(単純軟化法)

「Naで硬度をな〜くす」だにゃ。 - 第19問(連続吹出し計算)

「塩はイン=アウト」だにゃ。 - 第20問(腐食・損傷)

「アルカリ=濃すぎて焼ける、苛性=隙間で割れる」だにゃ。

終わりに

さて、1級ボイラー技士の過去問10問にチャレンジしてみて、手応えはいかがでしたか?

最初は間違えてしまっても問題ありません。

大切なのは「間違いをそのままにせず、理解できるまで繰り返すこと」。

この積み重ねが知識を定着させ、試験本番で落ち着いて正解を導ける力につながります。

著者自身もこの「繰り返し学習法」で、これまで複数の資格試験に合格してきました。

焦らず、一歩ずつ着実に取り組めば、必ず合格に近づけます。

次回は 第21問〜第30問 を取り上げます。さらに理解を深めて合格力をアップさせたい方は、ぜひ続けて挑戦してみてください。

※本記事の問題は過去問.comを参考に構成し、解説は独自にわかりやすくまとめています。

コメント